Mémoire d’une rencontre

1995. Je suis au Metropolitan Museum of Arts de New York, en arrêt devant le portrait d’Antoine-Laurent Lavoisier et son épouse, peint par Jacques-Louis David. Ce tableau m’en impose évidemment mais il m’intrigue surtout. Tout indique que je suis face à une œuvre de commande brossée à la gloire du chimiste et de son épouse. Il reste que, si c’est bien d’une célébration qu’il s’agit, l’artiste a pris la liberté de bousculer les convenances. Que penser, en effet, de l’intrusion de la jambe de Lavoisier qui, frayant son chemin entre la plage blanche de la robe de Marie-Anne Paulze et la nappe rouge de la table, vient s’offrir ici de la façon la plus incongrue ? On sait que le symbolon, en Grèce, est l’artefact grâce auquel l’unité perdue se reconstitue on sait, pareillement, que le diabolos est celui qui apporte la division. Suivons (avec prudence) ces références : ne dirait-on pas, justement, que ce qui se donne comme l’établissement d’une harmonie dans la partie haute du tableau se retrouve déconstruit dans sa partie basse ? En d’autres termes que cette jambe est « démonique » ?

2009. Je me remémore ce face-à-face avec le tableau du « Met » et je cherche à élucider un tant soit peu ce que j’ai éprouvé alors. Sagement, je me plonge dans une histoire de l’art. J’y débusque ce que j’avais oublié : à savoir qu’à partir des années 1720 et jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, les conversation pieces (nombreuses en Angleterre) forment un sous-ensemble à part dans la grande famille des peintures dites « de genre » (ces huiles sur lesquelles les personnages figurent dans des situations familières ou familiales, intime, parfois). Je me vois ainsi confirmé dans l’idée que les Hollandais du siècle précédent (de Hooch, Vermeer, van Mieris, etc.) ont ouvert la voie aux sujets peints par Thomas Gainsborough (Conversation dans un parc), Joseph Highmore (qui « adapte » l’histoire de la Pamela de Richardson) ou, mieux encore, Hogarth et que la France, bien que moins prolixe en cet matière, fournie quelques tableaux notables, dont Monsieur et Madame Lavoisier de David n’est pas le moindre.

Examen du tableau

Jacques-Louis David, qui a sans doute vu (sous forme de gravure) le Garrick et sa femme (1757, musée de Windsor) dudit Hogarth, peut-être même admiré le Portrait du marquis de Marigny et de sa femme (1769, musée du Louvre) brossé par Louis-Michel Van Loo, nous offre un moment de complicité entre époux fort étonnant.

Outre la surprise signalée d’entrée (la jambe, sur laquelle nous allons revenir), deux éléments apportent de l’eau au moulin de notre curiosité. Le premier de ces éléments veut qu’en ces temps de licence parfois revendiquée, David se livre à un véritable éloge de la conjugalité ! On sait par ailleurs que l’artistocratie la haute bourgeoisie voient d’abord dans le mariage un arrangement indispensable à la préservation ou à l’enrichissement des patrimoines. Or, on constate que, contrant les idées reçues, mais se voulant acquis à la sentimentalité de l’époque, le peintre cherche à surprendre son monde : il ne doit pas être dit que, Monsieur et Madame Lavoisier s’aimant, ceux-ci devraient s’en cacher. La fable de l’amour entre époux fortunés, pour une fois, n’en sera pas une. Le second élément est le suivant : l’amour que se portent Antoine-Laurent et Marie-Anne a été jugé digne de figurer sur un grand format : 260 cm sur 195. L’Éloge du bonheur conjugal (bien que ce fût aussi celui de la science) n’exigeait-il pas, au contraire, cette discrétion qui sied aux choses que trop de « publicité » offusque ? Bref, comme disent de nos jours les psychanalystes, nous sommes dans la dénégation. Symptomatiquement, les Lavoisier, qui font partie des « grands », n’ont pas voulu se priver de cette posture qu’ici, seul l’oxymore peut dire : adorer « grandement » la simplicité ! Aveugle et cruelle, la Révolution ne s’en laissera pas contrer puisque le chimiste, qui est également fermier général, est guillotiné sous la Terreur en 1794.

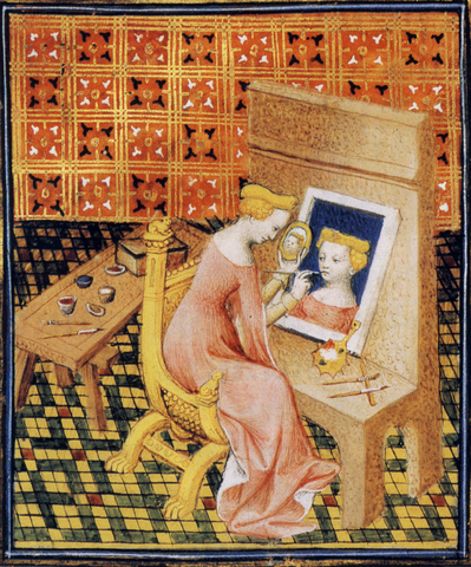

De décorum, point. Tout au contraire, un décor réduit à presque rien, dont on devine, pourtant, le rôle. Précisons. Outre les instruments emblématiques du chimiste (cf. infra), deux motifs, à nouveau, doivent être retenus : d’une part, le carton à dessins de Madame Lavoisier (au fond, à gauche), d’autre part les trois moulures en forme de pilastre qu’on repère sur le mur du fond. D’où il découle que notre couple occupe un espace mal défini puisque ce dernier tient à la fois que notre couple occupe un espace mal défini puisque ce dernier tient à la fois de l’atelier d’art (le carton à dessins) et du studio scientifique. En vérité, la scène prend place dans un lieu neutre, non spécialisé (mais haut de plafond), où arts « mécaniques » et « libéraux » cohabitent en bonne intelligence. Nous sommes dans l’antichambre d’un salon dont on se prend à penser que des encyclopédistes le fréquentent. En bref, l’antre de l’alchimiste n’est plus qu’un souvenir qui a laissé sa place au cabinet du savant où circulent aussi bien le savoir que la pensée conquérante du temps. Si, par la suite, la Recherche voudra qu’à nouveau l’on s’enferme dans ce qu’on nommera des « laboratoires», il n’est pas étrange, pour l’heure, que David fasse figurer ensemble un carton à dessins et des instruments de chimie.

La décoration – on l’a dit – a beau être discrète, elle n’en est pas pour autant insignifiante. L’on serait même tenté de voir dans cette sobriété la marque d’une sévérité de bon aloi. Ces pilastres sont romains comme sont romains les accents du discours roide des philosophes chez qui les figures de la République sont convoquées pour être opposées aux mœurs relâchées de l’Empire : rappelons-nous Montesquieu et Pierre Corneille. Ce dernier, qui connaît une seconde carrière, veut que David peigne un « héroïque » Serment des Horaces (Orsay, 1784) dégagé du lourd appareil de la peinture d’histoire (appareil qu’avec Napoléon le peintre ne se fera pas faute de restaurer). Non sans qu’un peu de paradoxe se mêle à l’affaire, la prestance de nos personnages est telle que ceux-ci nous auraient presque fait oublier qu’il est « seulement » question d’un portrait (certes, fort brillant), c’est-à-dire d’une œuvre située à un degré moyen dans la hiérarchie des genres. Ajoutons que, si le modèle des conversation pieces n’est pas révolu (ainsi qu’on peur le constater), l’on conçoit, en revanche, que l’artiste n’ait pu installer le chimiste dans le cadre suranné du rococo : les afféteries de l’Ancien Régime ne sont plus de mise. Nous parlions plus haut du décor comme de la (dé)négation d’un décorum possible. On comprend qu’il est également question de l’équivalent d’une litote puisque le caractère dépouillé de la scène (dépourvue de pathos) en rehausse d’autant la teneur. Les Lumières, pas le lustre, et, in fine, un retour à l’illustration au sens premier du terme.

Assis à sa table de travail, l’homme est donc en train de noter le résultat de ses travaux. Il s’est arrêté d’écrire pour regarder son épouse. Le code de la galanterie n’est pas de saison qui exige que l’homme reste debout en présence d’une femme non assise (serait-ce la sienne). Il faut plutôt parler de primauté dans la répartition des rôles : Lavoisier est à son bureau en position pour écrire comme peuvent l’être les maîtres entourés de leurs assistants. Madame Lavoisier, toutefois, est mieux qu’une « seconde ». Si elle prend appui sur l’épaule de son mari (laissant retomber sa main), elle témoigne tout à la fois de l’amour qu’elle voue à Antoine-Laurent et de la sollicitude dont elle entoure le savant. Au demeurant, si l’épouse se repose sur l’époux, celle qui l’épaule… Mais, au premier chef, Madame Lavoisier sert d’intermédiaire entre le grand homme et nous – « visiteurs » qui nous sommes introduits chez le chimiste. Et, ce faisant, Marie-Anne joue sur deux registres concomitants. D’une part, elle participe de ce qu’au théâtre on nomme l’aparté : remplissant la fonction d’« agent de liaison », elle nous « localise » comme si elle nous voyait venir. D’autre part, Marie-Anne s’inscrit (avec force et douceur) au sein d’un récit dont David nous offre le plus exemplaire des épisodes.

Vous venez de lire un extrait de 40% de l’article complet qui est publié dans le livre : Déconstruire l’Image de la collection Images analyses aux Éditions de la Sorbonne.