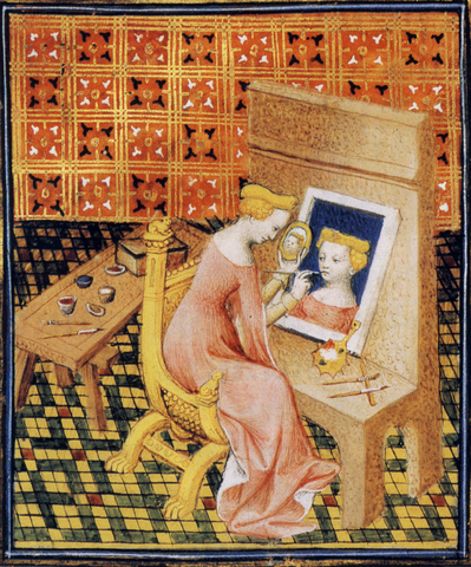

Comme l’écrivain, le peintre est toujours confronté à la question de la page blanche, en l’occurrence de la toile vide: « Que faire ? », « Que peindre ? »

On se tromperait gravement à réduire cette interrogation matérielle face au support vierge à une question idéelle ou idéaliste d’inspiration.

En effet, il suffit d’avoir un minimum d’expérience (ou d’écouter ceux qui parlent de leur travail) pour savoir que l’inspiration, si abondante et intarissable qu’elle puisse paraître, n’avance guère l’écrivain ou le peintre au moment du passage à l’acte: la matérialité spécifique du matériau résiste et dans la lutte avec l’inspiration, c’est toujours elle qui est la plus forte (d’où le désespoir des grands ‘inspirés’ devant les ‘insuffisances’ de leur matériau).

Le fait d’être inspiré à beau aider à trouver un sujet, il n’aide nullement à le peindre ou à l’écrire de manière satisfaisante, sauf à se contenter de répéter les modèles déjà connus (dans la plupart des cas, on confond d’ailleurs inspiration, imagination et reproduction inconsciente de stéréotypes: l’inspiré réinvente toujours la roue et la lune).

Pour qui adopte la perspective de l’écriture ou, plus généralement, de la production à contraintes, une tout autre démarche s’impose à l’attention. Bibliographie

Au lieu de partir d’un ‘quelque chose à dire’, on part d’un ‘quelque chose à faire’. Bibliographie. A l’inspiration on préfère une série d’interventions pratiques sur un matériau concret, dont les effets successifs déterminent une élaboration de l’oeuvre ‘à mesure’. Telle démarche, qui se passe de toute inspiration au début de l’opération, suscite pourtant de l’inédit tout au long du cheminement de l’écriture ou de la peinture (comme acte, non comme résultat): l’oeuvre cesse d’être la reproduction d’une idée toute faite qui n’est pas modifiée par la ‘traduction’ (en livre ou en tableau) qui en est proposée; en revanche l’inspiration découle de l’oeuvre se faisant, cette trajectoire étant toujours fonction des singularités formelles et matérielles d’un support et d’une techniques particuliers.

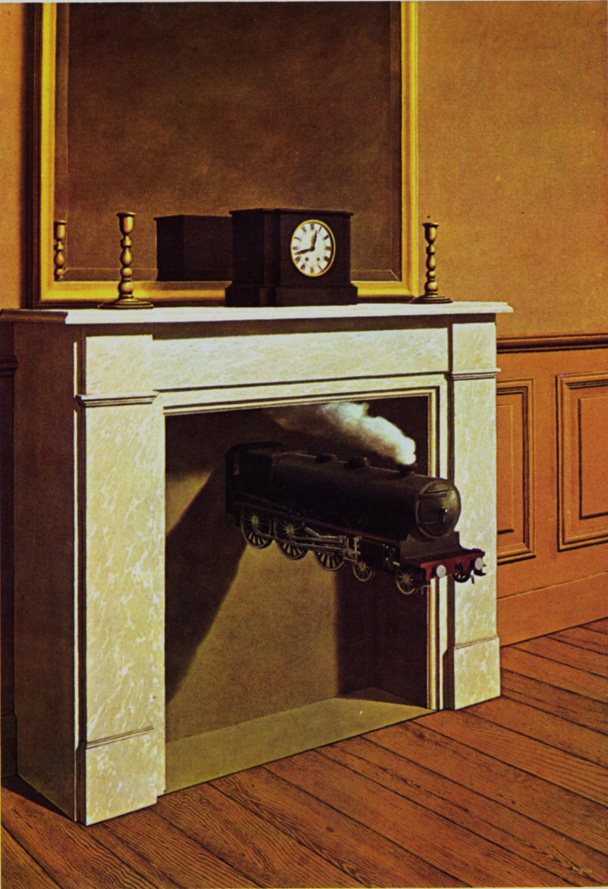

« La durée poignardée » de Magritte peut être interprétée dans une telle perspective. Tout se passe en effet comme si le tableau lui-même était la mise en scène des interrogations du peintre face à son chevalet vide (on sait que, aux antipodes des clichés de la bohème, Magritte peignait dans son salon, prenant aussi grand soin de ne jamais tacher le tapis). Ou encore: tout ce qui se trouve peint dans ce tableau est la réponse même que Magritte donne à la question fondamentale du peintre qui, refusant de céder aux pièges de l’inspiration, En savoir plus se demande: « Que peindre ? »

Une des hypothèses les plus fortes de la théorie des contraintes est le caractère ‘réflexif’ ou, si l’on préfère, ‘autoreprésentatif’ du sujet: ce qui est peint (le thème, le motif, en un mot le contenu) désigne métaphoriquement les propriétés matérielles du genre ou du média utilisé. Un tableau rectangulaire va ainsi donner l’idée de peindre des ‘rectangles’ (remplacez ce mot par le mot ‘fenêtre’ et la chose devient déjà un peu moins banale), un support circulaire fera surgir, comme ‘spontanément’, des variations sur le cercle (regardez par exemple les Madone en tondo), un support allongé, la représentation d’un panorama (au cinéma, c’est le format cinémascope qui a appelé, voire inventé le panorama, pas l’inverse), etc.

« La durée poignardée » offre une belle démonstration de ce qu’il est possible d’inventer à partir de la seule analyse des outils de travail du peintre, en l’occurrence un chevalet placé au milieu d’un salon. Cette structure de base déclenche trois opérations (en fait simultanées, mais que pour la clarté de l’argumentation on présente ici de manière séquentielle).

1) – Le rectangle de la toile sur le chevalet ‘se reproduit’: on retrouve à l’intérieur du tableau des rectangles de toutes sortes (le décor est ‘nu’, tous les commentateurs en conviennent : c’est que l’influence de la forme rectangulaire abstraite de la toile sur le chevalet insiste,

persiste, se maintient en dépit de tout accessoire), et la force du rectangle est suffisamment forte pour incorporer quelques détails circulaires ainsi qu’une petite touche d’informe représentée ici par la fumée (les figures du cercle et la non-figure de la fumée sont là comme une concession à la figuration naturaliste dont Magritte avait besoin pour imposer l’étrangeté de son univers : une peintre trop abstraite n’aurait jamais autant dérangé le spectateur).

2) – Le rectangle se ‘remplit’ : un système de motivation figurative (au sens greimassien du terme) va thématiser les structures abstraites profondes en les habillant de ce que le peintre voit autour de lui (le décor est un décor platement petit-bourgeois, le train est le train qu’il pourrait voir en regardant par la fenêtre).

3) – Le rectangle ‘résiste’: on trouve à l’intérieur du tableau une série d’écarts, de déboîtements, bref de perturbations de la belle coïncidence entre le rectangle abstrait ‘externe’ de la toile sur le chevalet et les rectangles concrets ‘internes’ de la représentation figurative, dont on peut supposer qu’elles proviennent de la position inclinée de la toile sur le chevalet.

Comme la troisième des opérations est, du point de vue de la théorie des contraintes, la plus intéressante, il est nécessaire de donner ici quelques détails.

Pour ne pas surcharger l’analyse, on se limitera à trois observations.

Premièrement, la vue n’est pas frontale, mais latérale, ce qui entraîne un contraste saisissant entre les verticales, rigoureusement affichées, et les horizontales, qui fuient obliquement vers la droite de manière on ne peut plus agressive. Le traitement tout à fait différent de la cheminée d’une part et du miroir d’autre part renforce encore cette cassure de la vue frontale: que le miroir soit coupé horizontalement annule le jeu sur les horizontales, qui ne partent pas obliquement vers le point de fuite situé quelque part à droite du tableau, souligne à quel point la perspective tord la cheminée (que le point de fuite des lattes du plancher partent dans une tout autre direction, n’est évidemment pas pour déplaire le spectateur qui s’est rendu attentif à ce genre de structures).

Deuxièmement, et de même, la vue n’est pas centrée, mais décalée à gauche (sur l’axe vertical) et vers le bas (sur l’axe horizontal): autant le tableau suggère à première vue que tout se prête à une division équilibrée entre la gauche et la droite (le motif de la cheminée y invite, avec la répétition d’un même chandelier de part et d’autre du motif central et circulaire de l’horloge), puis aussi entre le haut et le bas (la ligne qui sépare les deux moitiés thématique du tableau, la cheminée et le miroir, est une ligne parfaitement horizontale),

autant le traitement concret de l’espace tend à désarticuler avec vigueur cette double symétrie: verticalement, les sujets se massent à gauche (et le train qui avance vers la droite ne fait qu’augmenter ce glissement; remarquons aussi, parmi bien d’autres détails, que manque le reflet du chandelier de droite); horizontalement, les réflections entre le haut et le bas sont soigneusement évités (les panneaux de bois qui prolongent la cheminée dans la partie inférieure du mur dont le haut reste vide de toute décoration, en offrent une belle illustration). Ici encore, ce genre de décalages empêchent que le spectateur ne tombe dans les mirages de la représentation. Son regard, au contraire, est sans cesse ramenée à des considérations d’une autre nature, plus formelle et plus structurelle.

Troisièmement, enfin, la vue articule une temporalité qui se voit en même temps affichée et contrecarrée. D’un côté, tout est fait pour disposer sur l’espace plan de la toile la quatrième dimension du temps: la représentation incomplète du train, comme jailli d’un tunnel, la fumée crachée par la locomotive avançant à toute allure et surtout l’aplatissement de la fumée comme sous l’action de la vitesse, inscrivent dans le tableau une représentation forte du temps.

En même temps, toutefois, cette représentation temporelle fonctionne surtout par son contraste avec l’immobilité apparente de la scène alentour, car tel qu’en lui-même le train n’est guère peint par Magritte comme un objet très ‘dynamique’ (rien de futuriste dans cet objet: ce n’est pas par hasard que tant d’analystes hésitent entre la locomotive ‘vraie’ et le ‘jouet’). Le contraste en question s’avère du reste très vite on ne peut plus piégé, puisque ce qui ressort de la représentation du train est surtout son côté bizarrement ou paradoxalement immobile (rien de plus raide au fond que cette locomotive un peu enfantine), là où ce qui se dégage de la représentation du décor est surtout son côté étrangement ou paradoxalement dynamique (l’imbrication des diverses lignes de fuite, par exemple, fait de ce salon bourgeois un véritable enfer structural).

Train et décor se voient réduits à n’être que les outils d’une stratégie toute différente: la représentation métaphorique des dimensions abstraites du temps et de l’espace que la peinture figurative tente de faire cohabiter tant bien que mal et dont les objets en question se chargent d’ailleurs plutôt mal (la locomotive exhibe une idée d’immobilité, le décor fait affleurer une idée de grande mobilité).

Vus à travers une telle analyse, la dimension ‘figurative’ des formes nommées « train » ou « décor » passe évidemment à l’arrière-plan et c’est en fin de compte la charpente abstraite (rectangulaire pour le décor, circulaire pour le train, informe pour la fumée) que l’on retrouve.