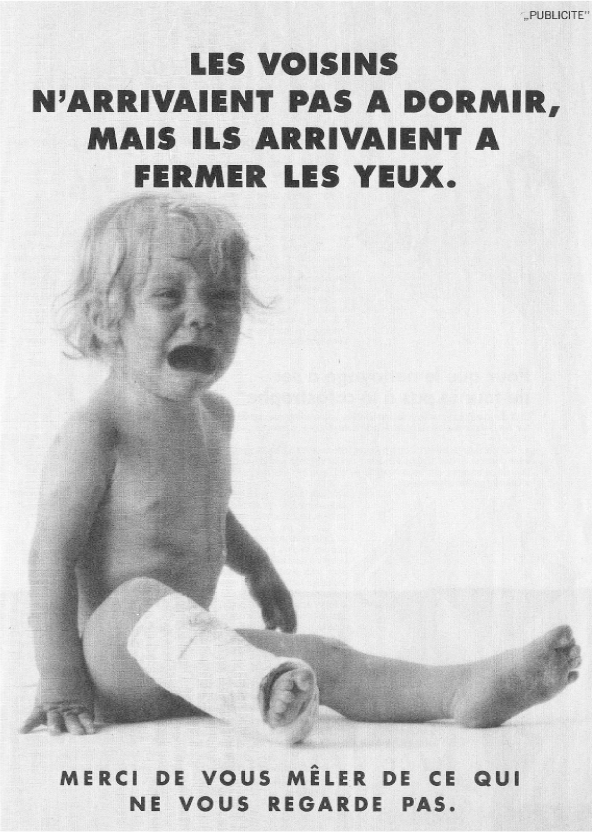

Analyse 1- Deux enfants différents

Une partie des observateurs, pense que ces photographies présentent deux enfants qui se ressemblent. L’enfant de gauche est généralement identifié comme une fille, et celui de droite comme un garçon.

Pour justifier leurs déclarations les gens invoquent les arguments suivants : La fillette porte des cheveux longs, le garçonnet a les cheveux courts, ces attributs sont présentés comme des faits culturels assez communs.

La fillette est plus ronde et de plus petite taille que son frère, ses cheveux sont bouclés, alors qu’ils sont raides chez son frère (ou cousin).

Les différences de morphologie sont justifiées par des explications biologiques, des usages sociaux de la spécialisation des sexes. Le fait que la fillette soit plus « grassouillette », est pour certains observateurs un « symptôme de son sexe ». Ils invoquent un constat général sur la tendance féminine, et particulièrement des filles de cet âge, à produire une telle constitution. Le garçon, bien qu’assez gros, semble plus tonique ce qui, témoignages à l’appui, est affirmé comme une caractéristique masculine.

Pour confirmer ces options, l’ensemble de la physionomie est détaillé et le plus souvent comparé en fonction de la tendance aux courbes (féminines) et aux angles (masculins). Le dessin de la bouche, la forme des yeux, la forme du menton et des joues, les plis et bourrelets des jambes et des bras, tout concourt à confirmer l’hypothèse de la fillette plus en courbe et du garçon plus droit.

Les vêtements eux-mêmes se prêtent à ces distinctions. Bien que de même coupe, ils ne sont pas portés de la même façon et engendrent des plis différents.

Les mimiques et postures des deux enfants révèlent des attitudes différentes, la fillette est dite plus passive, plus molle, plus dépendante, elle est ressentie comme cherchant, ou appelant, une personne située hors champ, on la sent prête à quitter son siège. Le garçon, bien qu’inquiet, affronte l’objectif, il est plus tendu et plus tonique.

En général, les défenseurs de cette version pensent majoritairement que les enfants sont des jumeaux hétérozygotes.

Voulez-vous savoir ce que pensent les personnes qui ont choisi l’autre hypothèse ?

Analyse 2- La séquence

Une partie des observateurs pense que ces photographies présentent le même enfant, un petit garçon, à deux moments différents de sa vie.

En général, les observateurs pensent que le premier document correspond à un « avant » et le second à un « après ». Entre ces deux moments, l’enfant a eu les cheveux coupés. Les photographies ont été juxtaposées pour être interprétées comme une séquence narrative. La construction du montage avec une zone blanche de séparation témoigne de ce montage et le manifeste.

Avant la coupe de cheveux l’enfant est à la fois terrorisé par ce qui va lui arriver et par l’expérience photographique. Tous les traits de son visage et sa gestuelle en témoignent. Après la coupe de cheveux, l’enfant est toujours anxieux devant l’appareil photographique, mais un peu moins. Il ne semble guère apprécier sa coupe de cheveux.

Résolution

Vous venez d’expérimenter et d’explorer deux parcours interprétatifs très différents. Dans le cas de l’air de famille, le document représente deux enfants souvent identifiés comme une jumelle et son jumeau. Dans l’autre cas c’est un garçon photographié avant d’aller chez le coiffeur puis après.

En utilisant les mêmes éléments photographiques, chaque groupe a développé un parcours interprétatif conduisant à l’élaboration de signes, de signification et de récits très différents.

Pour les uns les documents sont deux portraits juxtaposés invitant à la comparaison.

Pour les autres, ce sont deux portraits successifs invitant à la narration.

Quelle que soit votre interprétation actuelle, tentez de trouver un argument irréfutable en sa faveur ou en défaveur de l’autre hypothèse.

Ce document ambigu a engendré deux orientations radicalement opposées, dont la coexistence est incompatible avec notre représentation de la réalité. Le fait que ce document soit composé de photographies instantanées nous renvoie à une réalité passée, dans laquelle ces ou cet enfant(s) ont bien existé comme singulier ou pluriel.

Lors de l’enquête aucune des personnes interrogées n’est parvenue à trouver un argument décisif permettant de lever l’ambiguïté de ce document.

Lorsque les observateurs étaient invités à confronter leurs interprétations, les caractéristiques utilisées par les défenseurs d’une thèse étaient recyclées par les défenseurs de l’autre thèse sans qu’aucun argument ne soit décisif.

La comparaison de la structure du visage, la morphologie des yeux et du nez, confirment les deux conceptions, les mimiques, la posture, le port des vêtements (« le même », « identiques » et « unisexes ») sont pour les uns ou pour les autres des variations insignifiantes et négligeables ou explicables par le délai entre la prise des deux photographies. Même la petite tâche sur le front ou le sens du boutonnage ne peuvent servir de preuve aux tenants de l’identité comme à ceux de la gémellité.

Faut-il rester entre conviction et incertitude ?

Seule une information collatérale extérieure au document permettrait de lever l’ambiguïté. Un témoignage, une autre photographie, ou une légende pourraient aider. Ce document ayant été diffusé sous la forme d’une carte postale, il porte des informations au verso.

A la recherche d’informations collatérales, nous découvrons que cette photographie provient du studio de Francis J. Sullivan, et qu’elle porte un titre.

« Rose and Peter », Derry, New Hampshire, 1949

Le titre sert de couperet, il ancre une version et condamne l’autre.

Une partie de nos lecteurs est bouleversée, tandis que l’autre triomphe.

Le titre confirme le pluriel et effondre le discours de l’unicité.

La Légende

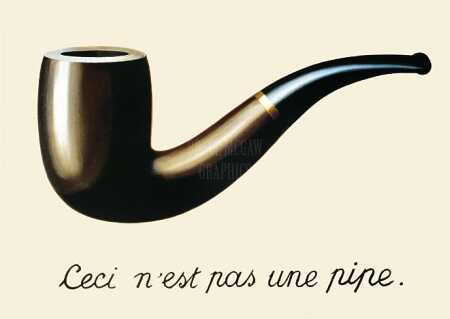

La légende fonctionne ici comme une information décisive dans la mesure où elle permet de lever l’ambiguïté. Dans la pratique ordinaire, nous avons l’habitude de recourir très vite à ces petits messages qui servent à la fois de source d’information complémentaire et de guide à l’interprétation. Qui aurait imaginé la version de la coupe de cheveux après avoir lu l’information « Rose and Peter » ?

Les cartels dans les musées, les légendes dans les revues, et les livres, les commentaires de la télévision, les schémas des modes d’emploi, signalent, guident et déterminent nos parcours interprétatifs à l’occasion des expériences sémiotiques.

Il est étonnant de penser qu’une exploration intensive d’un document photographique reflétant la réalité n’a pas permis de construire un signe infaillible alors que trois petits mots permettent de confirmer la thèse des uns et d’effondrer la thèse des autres.

Voulez-vous en savoir plus encore ?

Attention en appuyant sur ce bouton vous recevrez une information nouvelle qui va modifier votre connaissance. Soyez très attentif à tout ce que cette information va déclencher dans votre processus interprétatif.

Relisez bien le texte inscrit au dos de la carte postale.

(Fac simile de la carte) avec titre original

Vous lisez bien « First Haircut » (première coupe de cheveux).

Tout à la fois vous devez réorganiser votre interprétation du document. Changer de position ou revenir à la précédente, et dans le même temps douter de ces informations collatérales instables et même, douter de l’auteur de cette analyse qui se joue de vous… pour vous faire expérimenter le processus d’interprétance et les effets des signes les uns sur les autres.

Les « auteurs » de cette association de photographies voulaient certainement attirer notre attention sur l’anxiété et le désagrément de la première coupe de cheveux et par empathie nous faire revivre ce moment.

Au passage, c’est votre adhésion implicite à un contexte de communication confiante et fiable qui est déstabilisée. (D’ailleurs, qui peut assurer que cette légende « vraie » n’a pas été inventée par l’éditeur de la carte postale ?)

Ce contrat de confiance est lui aussi assuré par un réseau de signes contextuels. Le titre du site Web, ses partenaires institutionnels, son aspect, etc. constituent un contexte fiable. De Même, l’impression de la légende sur la carte postale, et son contexte de précision, lieu, date, auteur, etc., constituent un réseau de signes destinés à gagner votre confiance.