Ce qu’on va lire n’est pas l’explication d’une image, mais un commentaire esthétique. L’objet d’un tel commentaire, comme l’indique la racine même du mot, est de réaliser une sorte de mémoire. Les Latins avaient deux termes pour désigner l’activité de l’esprit : ratio et mens. Le premier signalait une façon de prendre la mesure des phénomènes, d’en rendre compte, de les mettre en rapport avec une identité. Le deuxième n’implique pas cette façon d’avoir le dernier mot sut les choses, ou raison sur leur avènement. Dans le commentaire c’est ce second mode de l’activité spirituelle qui s’exerce. Si cette activité peut avoir lieu c’est que parfois le phénomène, dans sa parution même, dans sa donne sensible, se trouve retenu en deçà des catégories a priori établies dans le langage – catégories toutes prêtes à rendre raison de l’expérience. La plupart du temps, le fait même du phénomène ne nous intéresse pas parce que nos affairements les plus courants ne requièrent pas (bien au contraire) que nous nous y intéressions. Ordinairement, nous passons devant le monde. Pour que la vie se déroule aussi simplement que possible, il faut même que nous prenions la mesure de nos expériences des choses. Nous identifions ce qui nous arrive, et nous passons.

Parfois, cependant, nous sommes retenus. Telle situation, dans son affect sensible, dans son esthétique, ne se laisse pas classer. C’est alors qu’au lieu, comme d’ habitude, de seulement percevoir, nous apercevons véritablement. Sans doute une telle aperception, moment d’ émotion, nous met-elle dans l’incapacité d’assigner une cause déterminée à ce qui se produit. Sans doute cette chose qui tire à elle notre attention n’est-elle pas un fait banal, venu là comme la plupart des choses dont l’allure ne nous retient pas. Sans doute ne sommes-nous pas alors dans le champ d’une existence courante et oublieuse. En fait, ce qui se montre ainsi de façon primordiale, c’est une forme de la perception. La chose qui nous retient sur son fait est moins là pour être assimilée par des schèmes déjà opératoires que pour faire apparaître un mode de présentation – un espace, un temps, une spatio-temporalité – qui met une sorte d’émeute là où il y avait, jusqu’alors, fonction. Il en résulte quelque chose comme un défaut de l’accommodement au monde, une saisie des capacités à classer l’expérience en l’identifiant couramment. Une disponibilité se libère: dans le saisissant avènement du phénomène que je veux dire ici, il y a l’élément d’une aventure du regard, aventure que nous ne pouvons pas simplement faire passer dans des phrases.

De ce genre d’avènement, une imitation – une mimesis – ne peur pas être l’occasion puisque, comme on le dit depuis Aristote au moins, son principe même est de jouer sur les charmes d’une familiarité. L’imitation possède une identité et cette identité est précisément ce qui se reconnaît dans la perception. S’il n’y avait pas cette reconnaissance, ce ne serait pas, comme on l’a souvent fait remarquer, l’imitation en tant que celle qui serait perçue, mais seulement une chose sans ressemblance particulière. Tel n’est pas le cas, à proprement parler, de l’image, de l’imago. Ce qu’il faut ici entendre strictement par ce terme, conformément à l’usage qu’en fait saint Augustin au livre XI de ses Confessions lorsqu’il réfléchit sur les paradoxes du temps, c’est une façon, pour quelque chose, de se présenter, de faire parution. Le mode d’une telle parution, parce qu’elle est sans forme a priori, reste comme un « toujours présent ». C’est un souvenir qui ne s’explique pas, un affect capable de suspendre la subjectivité dans ses convictions perceptives. Pour être l’occasion d’un « certain vide » dans la capacité à identifier l’expérience par la reconnaissance des objets, cet affect engage chez le sujet – qui désormais cherche ses prises – une activité tentant de combler, sans y parvenir jamais parfaitement, la défaillance du pouvoir d’assignation. Cette activité, c’est ce que Merleau-Ponty appelait, profondément, une parole.

La parole, quand elle s’exerce, travaille le savoir. Dès que l’on tente de commenter une authentique image en ramenant au plus près d’elle des mots qui ne sont pas d’abord là pour elle, on se trouve obligé de déplacer l’accent de ses connaissances. Voici que l’on met en chantier le langage jusqu’alors possédé par-devers soi, voici que l’on pense en cherchant à dire. Le commentaire tel que je l’entends se nourrit de la dialectique qui oppose toujours la donne de l’image (soit tout ce qui, en elle, n’est pas représentation, mais présence, donnée, fait) à ce que je croyais pouvoir dire en raison de mes connaissances générales et de mes catégories de pensée déjà opératoires. Ainsi y a-t-il, à l’origine de tout commentaire, une hésitation qui se conserve difficilement dans un texte, que l’exigence de lisibilité oblige à faire paraître dans un ordre souvent éloigné de son effective méthode de composition. Le risque du commentaire est le progressif effacement, au profit d’une claire communication, de cette hésitation première du langage. Il faut chercher, en écrivant, l’équilibre.

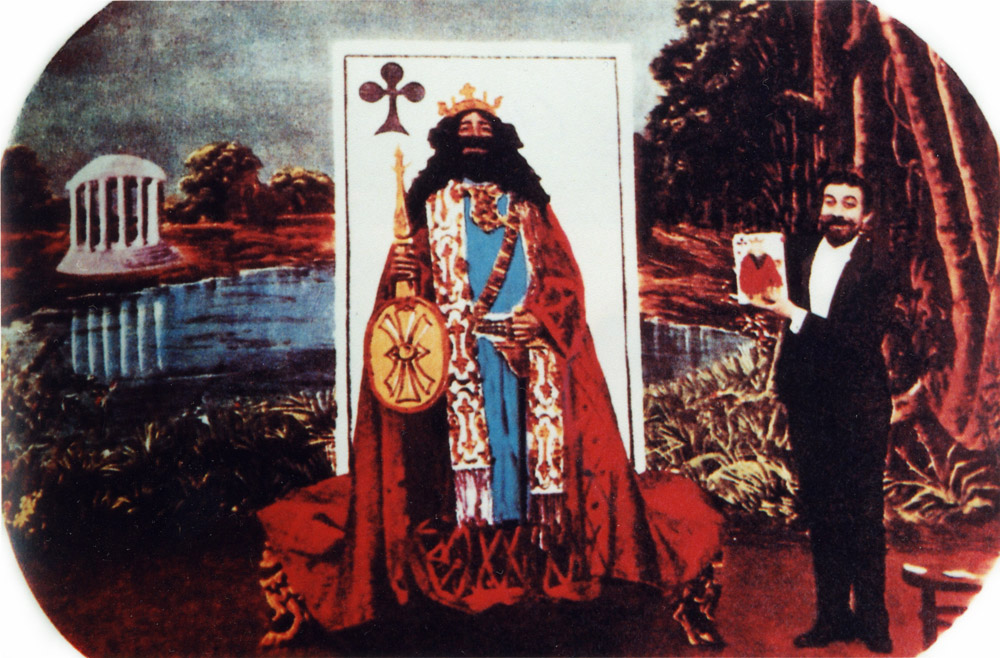

Voici justement, loin d’abord de l’hésitation qui fut la mienne lorsque j’ai aperçu la photographie de Gilles Ehrmann qui suscite ici mon commentaire, un texte de Walter Benjamin. Ce texte n’était pas immédiatement ni explicitement présent à mon esprit lorsque j’ai commencé à écrire. Je m’y suis pourtant reporté, c’est un fait, tandis que je voulais dire quelque chose de l’image que j’avais vue. La relation n’est pas d’illustration, mais d’articulation. Sans doute étais-je en train de chercher, parmi les trois expériences du temps que sont, d’après le texte, la tradition, la durée et le spleen, celle qui était la moins éloignée de ce que l’image, sans rien dire, me présentait. Mais je ne le savais pas.Benjamin écrit :

“Comme les hommes les cloches qui, autrefois, annonçaient les jours de fête sont exclues, elles aussi, du calendrier. Elles ressemblent aux pauvres âmes, qui s’agitent beaucoup mais n’ont pas d’histoire. Si Baudelaire, avec le spleen et avec la vie antérieure, tient en mains les fragments disjoints de la véritable expérience historique, Bergson, dans l’image qu’il se fait de la durée, est bien plus étranger à l’histoire.« Le métaphysicien Bergson passe la mort sous silence ». Parce qu’elle ne fait aucune place à la mort, la durée bergsonienne se coupe de tout ordre historique (et préhistorique). L’idée d’action chez Bergson est pareillement évacuée. Le « bon sens » qui distingue « l’homme d’action », a tenu sa pensée sur les fonts baptismaux. Une fois la mort exclue, la durée présente le mauvais infini de l’ornement. Elle ne peut accueillir la tradition. Elle est la quintessence d’une expérience vécue qui se pare des plumes de l’expérience. Le spleen, bien au contraire, révèle l’expérience vécue dans toute sa nudité «

De quoi est faite l’expérience« nue » ? Des fragments, semble-t-il, d’une histoire qui n’a pas lieu. Le spleen lui-même est un moment épars, un éclat du temps, un morceau sans durée ni récit, c’est-à-dire sans ligne narrative. Dans l’image de Gilles Ehrmann, que j’ai soudain découverte au sein d’une exposition consacrée au traitement du visage en photographie, il y a de ce spleen-là. Faut-il que je pense, pour me l’expliquer, au paradoxe essentiel de la « présence » en photographie ? En fait, je ne veux pas d’abord parler de la façon, aujourd’hui admise en théorie, dont l’écoulement temporel peut être bouleversé par l’enregistrement photographique ; je veux plutôt parler du rythme qui constitue authentiquement l’image. Ici, à l’évidence, la focalisation a établi une complexe disparité de la netteté, comme si le même temps de prise de vue, pour une raison qu’on pourra toujours trouver liée à l’optique de l’appareil, n’avait pu laisser la même sorte de trace de son passage au travers de toutes les couches de l’espace. La spatialité a eu raison de l’uniformité du temps, elle en a dispersé l’effet, elle l’a réparti si bien qu’à présent je me trouve pris encre hâte et durée. Sur la photographie le passage du net au flou, passage que je peux sans cesse regarder dans les deux sens, conteste la régularité métronomique du temps calculé où chaque instant, parce qu’il dure et vaut comme tout autre, est doté d’une certaine indifférence. Ce temps est aussi, mais hors-champ, celui des mesures photographiques. Il faut certes compter avec lui, mais il ne s’ inscrit pas dans l’image.

La photographie, bien qu’elle ne bouge pas, est irrégulière. L’espace, les distances, le champ priment et, pour ainsi dire, dispersent et éclatent le temps, ou sont toujours sur le point de le faire. De ce point de vue, la photographie ne se forme pas comme une perspective. Dans le dessin classique ce qui structure le sentiment de spatialité c’est le point de fuite. Sur ce point symbolique, en ce là-bas imaginé, l’espace s’ échappe. Au point supposé le plus lointain de la représentation se figure un au-delà, un avenir. En photographie, ce qui importe, c’est le mouvement inverse : non pas la fuite, mais l’arrivée. Ce qui structure l’image, au lieu du point de fuite, ce sont bien plutôt des plans, soit une façon, plus spatiale que temporelle, de stratifier ce qu’il y a.

Dans la photographie de Gilles Ehrmann l’éclat dont je parle est répercuté par le thème lui-même : l’image, dans sa part la plus éclairée, celle qui semble la plus immédiatement identifiable – ce sentiment est provisoire -, réfère à une nuit qu’aucune lumière – et pourtant il en est – ne dérange. Un enfant a les yeux fermés. Se trouve-t-il vraiment entre deux éveils ? Tout, ici, semble à un moment devoir être « encre-deux » : entre-deux âges de cette enfance déjà un peu grandie, entre-deux d’une sexualité indécise, entre-deux du sommeil lui-même, en principe « vécu » dans l’alternance des veilles. Pourtant, l’image ne m’autorise pas tout à fait à envisager comme donnée l’alternance métronomique régulière des jours et des nuits, alternance où le réveil succède au sommeil, la lumière à l’obscurité, l’ouverture du regard à la fermeture des yeux. L’enfant dort. Mais son sommeil est impossible à troubler, sans avenir visible, sans au-delà, confiné et paisible tout à la fois, indéfiniment entre-deux, c’est-à-dire posé pour toujours dans la séparation. Aux yeux clos qui ne voient pas répond sur un autre plan, comme je le saurai bientôt en m’approchant, l’invisible dureté d’une vitre. Ce qui entoure le dormeur, c’est un cercueil qui, lui-même enclos dans le cadre de la photographie, enclot à son tour le corps endormi, en le cadrant une seconde fois.

Sans doute le photographe a-t-il vu un cas de photographie possible lorsqu’il a cadré cette scène qui, à Palerme, s’est un jour présentée à ses yeux. Mais pourquoi ce mot de « scène », qui ramène aux arrangements d’un spectacle visible dès avant sa « prise » ? Ce qu’a vu le photographe, ce qu’il y avait, je ne le saurai pas. Aucune photographie, si c’est une image, ne montre l’espace comme il avait lieu. Elle en fait un autre, qui a sa dimension propre et qui n’est pas à proprement parler vécu. Ici, c’est une façon pour le sujet d’être serré. L’enfant est serti, enchâssé deux fois : une fois dans la réalité, une autre fois dans l’image. Mais ce que j’ai vu d’abord, ce n’est pas la châsse réelle, c’est l’espace de l’image, espace tel que je n’y fais pas le point. Le net et le flou sont là une fois pour toutes. L’appareil a focalisé son monde selon une optique qui analyse la lumière à sa façon et qui ne me permet pas de voir immédiatement ni facilement que le premier plan est l’effet dans l’image d’une vitre réelle. Il en résulte ceci, qui revient encore à ce que j’ai déjà évoqué : la répartition du net et du flou surprend ma perception. Elle n’obéit pas à la différence du proche et du lointain telle que je la vois d’habitude de mes « propres » yeux. De la situation optique définie par la rencontre matérielle de la scène celle qu’elle est, et de l’appareil tel qu’il est équipé, réglé et posé émane une spatialité à laquelle je n’étais pas accommodé ; et cette spatialité, à son tour, ne correspond pas aux commodes attentes de ma vue. C’est pourquoi l’image, littéralement, me fait voir : elle procède d’une implication particulière de l’espace et du temps, elle organise une forme de perception, elle montre à sa façon un champ visible. Et, à cette façon, je me fais.

Si dans le cas d’autres photographies que la même exposition présentait – celles d’Atget, par exemple (sa Porte d’Asnières, pour être précis) -, la photographie parvient à produire sa forme perceptive en exposant un rythme du temps, ici le rythme, décidément, est spatial, particulièrement spatial. Puisqu’à présent j’écris, je peux aussi bien traiter du rythme en général et en dire la catégorie. Dans son Dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey note que le mot aurait eu d’abord, selon Benveniste en tout cas, « le sens de « forme », sens assumé par ce qui est mouvant, fluide, modifiable. De ce sens, qui correspond à « arrangement des parties dans l’espace », on serait passé à une notion temporelle, illustrée dans les textes à partir de Platon ».

Ainsi, ce qui vaut dans le rythme n’est pas seulement la mesure, la tombée du nombre sur la coulée du monde – tombée qui intéresse aussi par ailleurs, j’en suis sûr, Gilles Ehrmann -, ou quelque chose comme un pythagorisme de ses photographies ; non, ce qui compte, c’est la spatialité, c’est le rapport qui se fait entre étalement et contraction, place et resserrement. Ainsi, l’« arrangement » spatial prime sur la « notion temporelle ». Le temps, dans le rythme, s’écarte, se coupe, revient à l’espace. Ici justement, dans la photographie de Gilles Ehrmann, la coupure rythmique procède d’intervalles qui se forment entre des plans d’accents différents – plan supposé de l’appareil, plan effacé de la vitre, plan manifeste de l’enfant. La profondeur, d’ailleurs restreinte, n’est pas homogène. Elle ne se constitue pas continûment, mais par articulations. C’est pourquoi il y a rythme. Et des trois plans structurants, le plus évident n’est pas le plus proche du regard. C’est quasiment la définition du contre-temps :

« action d’attaquer un son, dit le dictionnaire Robert, sur un temps faible, ou sur la partie faible d’un temps, le temps fort ou la partie forte du temps suivant étant formée d’un silence. »

Ou, encore, de la syncope :

« prolongation sur un temps fort d’un élément accentué d’un temps faible produisant un effet de rupture dans le rythme. »

Le son qui s’attaque sur un temps faible, ici, c’est l’image même : elle aura commencé sur le plan par endroits effacé de la prise, c’est-à-dire cette vitre quasi diaphane, presque invisible, dont je n’ai pas tout à fait aperçu la présence dans un premier temps.

Sur la profondeur d’ordinaire synthétique de l’espace où les choses s’éloignent ou se rapprochent progressivement, la photographie de Gilles Ehrmann fait donc tomber des plans en syncope. Cette syncope structure mon regard. Il me faut deux temps pour voir ce que j’ai vu. Cette complexité rythmique de l’aperception n’entre pas dans le récit, sans doute attendu, de la « scène » – récit qui me permettrait, en inventant peu à peu une narration sur le thème majeur de l’image, d’oublier en fait cette dernière. Décidément, si je me reporte encore une fois à tout ce que je vois, il me semble que l’histoire qu’on pourrait engrener devrait négliger ma perception même. Il n’y a pas de légende qui puisse relever une image sans perdre son authenticité. Si je voulais inscrire la thématique de l’enfant aux yeux clos dans un schéma narratif, je devrais l’imaginer, m’écarter de la vue même. Visiblement, j’en reste à l’ éclat du rythme. Je réalise le jeu des contrariétés dans la photographie. Outre le net et le flou, dont j’ai déjà parlé, je vois de nouveau, ne recouvrant pas cette première contrariété, ici et là l’éclairage focalisé, ailleurs une luminosité plus régulière ou tamisée. Je vois encore du diaphane et de l’obscur, et toute cette diversité tactile : la tendresse d’une joue, la souplesse des tissus, la dureté du métallique, le glacé du verre, etc. Le plus tendre, qui est le plus éclairé, le mieux indiqué, est aussi dans un certain recul : l’enfant est mort et il est sous verre, inaccessible déjà quand la photographie elle-même n’était pas faite. Mais il y a une poignée ici, un graffiti là et tant de choses encore, sur quoi bute l’imagination. Obstinément l’image se présente brute. Développer le récit qu’elle suggère par bribes serait la polir en la délestant de son visible même.

Vous venez de lire un extrait de 40% de l’article complet qui est publié dans le livre : Images et Esthétique de la collection Images analyses aux Éditions de la Sorbonne.